mercoledì 17 gennaio 2024

lunedì 13 febbraio 2023

Martin Lutero e la Riforma Protestante

Quando?

Siamo

all’inizio del XVI secolo

Dove?

A Roma ci furono dei Papi per i quali il ruolo di

sacerdote era meno importante del potere e del lusso e che fecero costruire

splendide chiese ad artisti famosi. Queste chiese erano un simbolo del potere

del Papa, una cosa simile alla reggia di un re.

|

| la basilica di San Pietro oggi |

L’antica chiesa di San Pietro, la stessa nella quale Carlo Magno era stato incoronato imperatore, a loro non bastava più. Progettarono così di costruire una nuova basilica di dimensioni gigantesche e di straordinaria bellezza, ma per farlo avevano bisogno di molti soldi.

La questione delle indulgenze

Pensarono così di ricavarli dalle vendite delle indulgenze.

A dire la verità la chiesa insegnava che si può perdonare solo il peccatore che

si pente, ma i venditori di indulgenze non si attenevano a quella regola. A

loro interessava solo raccogliere più denaro possibile, così il “perdono dei

peccati” veniva “venduto” in cambio di un’offerta di denaro.

|

| Immagine satirica contro la vendita delle indulgenze |

A Wittenberg in Germania viveva un monaco dell’ordine agostiniano che si chiamava Martin Lutero.

|

| Martin Lutero affigge le 95 tesi |

Quando nel 1517 arrivò nella sua città uno di

quei venditori di indulgenze per raggranellare denaro per la nuova basilica di

San Pietro i cui lavori di costruzione iniziavano proprio quell’anno sotto la

direzione di Raffaello, il più famoso pittore del mondo, Lutero decise di

prendere posizione contro quell’abuso che egli riteneva una empietà.

Le 95 tesi

Così appese alle porte della chiese una specie di manifesto con 95

tesi nelle quali combatteva quel modo

di fare affare sfruttando la religione.

Lutero non fu il primo ad avere idee come quelle.

Già cento anni prima di lui un prete di nome Jan Hus aveva impartito lo stesso

insegnamento a Praga. Fu bruciato come eretico nel 1415 e i suoi seguaci furono

sterminati.

|

| Jan Hus bruciato sul rogo |

Forse sarebbe finita così anche per Lutero, ma i tempi erano cambiati, anche grazie al fatto che era stata inventata la stampa a caratteri mobili.

qui trovi un video sull'invenzione della stampa

qui un cartone animato sull'invenzione della stampa

Gli scritti di Lutero circolarono e furono letti in tutta la Germania e molti si trovarono d’accordo con lui. Il Papa minacciò di scomunicarlo (è come un’espulsione dalla comunità dei cristiani), ma Lutero aveva ormai molti seguaci e si sentiva abbastanza forte da sfidare anche il Papa.

|

| Lutero brucia la bolla papale |

Lo scontro con il Papa

Bruciò

allora pubblicamente la lettera e venne davvero scomunicato. Lui e i suoi

seguaci si dichiararono completamente liberi dalla chiesa. In Germania ci fu

molto scalpore e molti altri passarono dalla parte di Lutero. Anche alcuni

principi tedeschi passarono dalla parte di Lutero, in realtà a loro non

importava molto della religione però capivano che se il Papa avesse perso il

controllo dei monasteri e delle chiese che possedevano enormi proprietà

terriere loro avrebbero potuto impadronirsene.

A

questo punto dobbiamo aprire una parentesi

Vi ricordate di Carlo Magno? Il suo regno era finito

diviso in tre. Una delle tre parti diventerà il Regno di Francia, le altre due

dopo secoli di guerre continueranno a chiamarsi Sacro Romano Impero e ad avere

un imperatore. Nel 1500 questo imperatore era eletto dai principi “elettori”.

Significa che i principi più importanti della Germania votavano per scegliere

chi dovesse diventare imperatore.

qui trovi una bellissima carta che riassume l'evoluzione del SRI nel tempo

Nel 1519 era diventato imperatore Carlo V che era in

ottimi rapporti con il Papa. Così non appena fu incoronato imperatore volle al

più presto sistemare la faccenda di Lutero.

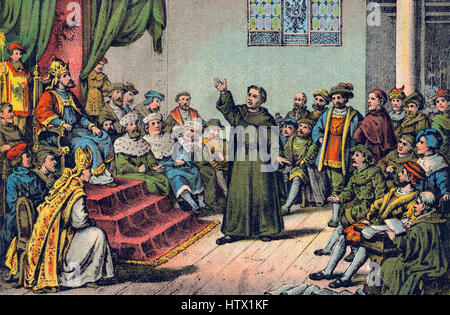

Carlo V diede disposizione che il monaco ribelle si

presentasse davanti alla Dieta (significa assemblea) di Worms, siamo nel

1521.

|

| Lutero a Worms |

L’imperatore gli chiese di revocare la sua dottrina

e Lutero chiese un giorno di riflessione. Era assolutamente deciso a rimanere

attaccato alle proprie opinioni e il giorno dopo disse davanti all’imperatore “La

mia coscienza è forgiata sulla parola di Dio e perciò non posso e non voglio

rinnegare nulla, perché agire contro coscienza è pericoloso. Che Dio mi

assista. Amen”.

La dieta di Worms

La Dieta promulgò una legge per la quale Lutero

veniva messo al bando come eretico, il che voleva dire che nessuno poteva

dargli da mangiare, offrirgli un tetto a aiutarlo. Lo stesso valeva per chi

comprava o possedeva i suoi libri. Inoltre chiunque l’avesse ammazzato non

avrebbe commesso reato. Era insomma un fuorilegge. Ma egli aveva un protettore

potente, il duca Federico di Sassonia, che sin dall’inizio aveva sostenuto

Lutero. Il duca organizzò un finto rapimento e ospitò Lutero in un suo castello

in un posto isolato. Lutero sparì per diversi mesi, nessuno sapeva che fine

avesse fatto. Nel frattempo egli tradusse la Bibbia in tedesco, egli infatti

voleva che ognuno potesse leggerla da solo senza un sacerdote che la spiegasse.

|

| Il castello di Wartburg |

|

| Lo studio di Lutero a Wartburg |

Come finisce questa storia? La riforma di Lutero si diffuse in tutta Europa e la chiesa protestante è diffusissima anche oggi in Europa e nel mondo.

|

| Religioni nel mondo |

Ma questa storia non finisce qui, poiché è l’inizio di un’ondata

di guerre che sconvolsero l’Europa per più di 100 anni e di cui parleremo

presto.

Qui trovi un video che ti parla in breve della riforma protestante

domenica 31 gennaio 2021

L'Italia Fascista

Nell'Italia del dopoguerra vi erano diversi motivi di malcontento.

- alcuni politici, artisti e cittadini comuni ritenevano che l'Italia non aveva attenuto quello che le spettava per la vittoria nella prima guerra mondiale. Questi erano i nazionalisti. Il più famoso tra queste persone era Gabriele D'annunzio, un personaggio allora famosissimo. Era stato un eroe della guerra ed era un famosissimo scrittore. I suoi articoli erano letti da migliaia di persone. Era una di quelle voci in grado di "influenzare" l'opinione pubblica. D'annunzio aveva inventato questa espressione: "vittoria mutilata", cioè per il mancato rispetto da parte degli Alleati degli impegni presi con l'Italia che avrebbe dovuto annettersi, in caso di vittoria, la costa dalmata. Guarda con attenzione le due carte e leggi le didascalie.

- le agitazioni sociali: dal 1919 al 1922 l'Italia fu sconvolta da scioperi e manifestazioni di protesta per richiedere aumenti di stipendio, protestare contro l'aumento dei prezzi e contro la disoccupazione. Ovviamente queste proteste erano guidate dai partiti di sinistra (socialisti). Gli operai occuparono molte fabbriche e i contadini invasero le terre chiedendone la distribuzione. I capitalisti e i latifondisti (grandi proprietari terrieri) temevano che i socialisti potessero organizzare una rivoluzione socialista, come era accaduto in Russia pochi anni prima. Qui puoi vedere un breve video sul biennio rosso (ci interessa fino al minuto 1:20).

|

| 1920 Milano. Operai armati occupano una fabbrica. |

Nel Parlamento la situazione è molto complicata perché non c'è un partito forte che abbia la maggioranza dei voti in Parlamento.

Il pericolo rosso

Questo era il quadro della situazione italiana: la società italiana era profondamente divisa un due parti: 1) la sinistra che rappresenta il proletariato e 2) i capitalisti e latifondisti. Ma contro la sinistra erano anche il partito Popolare (che voleva rappresentare i cattolici) e i nazionalisti.

Il "governo forte"

In questa situazione acquistò forza il Partito fascista fondato da Benito Mussolini, che proponeva l'uso della forza per stabilire la pace sociale e scongiurare il pericolo rosso.

|

| Benito Mussolini |

La marcia su Roma

Il 28 ottobre 1922 cinquantamila fascisti effettuarono la famosa marcia su Roma. Si trattava di qualcosa a metà tra una manifestazione e un colpo di stato. Migliaia di fascisti, armati, si radunarono a Roma con l'intento di dimostrare quanto fosse forte il movimento fascista. Mussolini aveva detto "O ci daranno il governo o lo prenderemo calando a Roma". Era un atto contro la democrazia perché si trattava di una sorta di prova di forza che non rispettava le regole della democrazia.

Due anni dopo si tennero le elezioni (1924), il fascismo era già al potere e Mussolini questa volta era in una posizione di vantaggio. I fascisti ottennero la maggioranza in parlamento ma le elezioni si svolsero in un clima di minacce e violenze nei confronti degli avversari politici e diedero al Partito fascista la maggioranza in parlamento.

.jpg) |

| Vittorio Emanuele III |

|

| Lo stato maggiore fascista (da sinistra a destra: Emilio De Bono, Michele Bianchi, Benito Mussolini, Cesare Maria De Vecchi e Italo Balbo) |

L'omicidio Matteotti

Le leggi fascistissime

In particolare nel 1926 attraverso le "leggi fascistissime" stabilì:

- poteri straordinari per il capo del governo (potere legislativo+legislativo+giudiziario);

- abolì tutti i partiti;

- identificò lo Stato con il partito fascista (qualunque funzionario pubblico, esempio medico, insegnante ecc., doveva giurare fedeltà al fascismo e ai suoi principi)

- formò l'OVRA, una potente polizia politica autorizzata a perquisizioni, arresti e torture senza mandato del giudice;

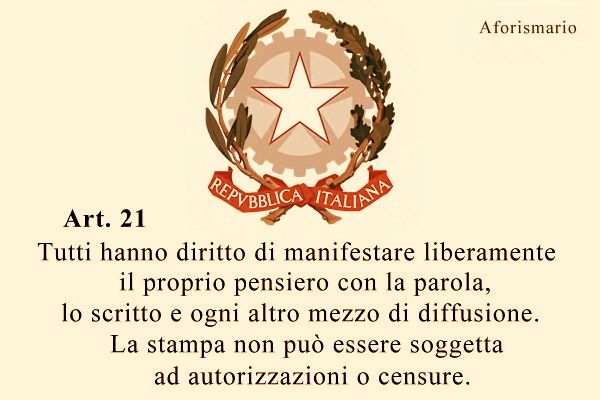

- abolì la libertà di stampa ed esercitò un ferreo controllo su tutti i mezzi di comunicazione di massa (stampa, cinema, radio).

|

| L'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana sulla libertà di stampa |

Nel 1929 il potere di Mussolini fu ulteriormente rafforzato dai Patti Lateranensi, tra lo Stato

italiano e il Vaticano che risolveva la cosiddetta "questione romana".

Qui è necessario fare un salto indietro per capire che cos'è la "questione romana".

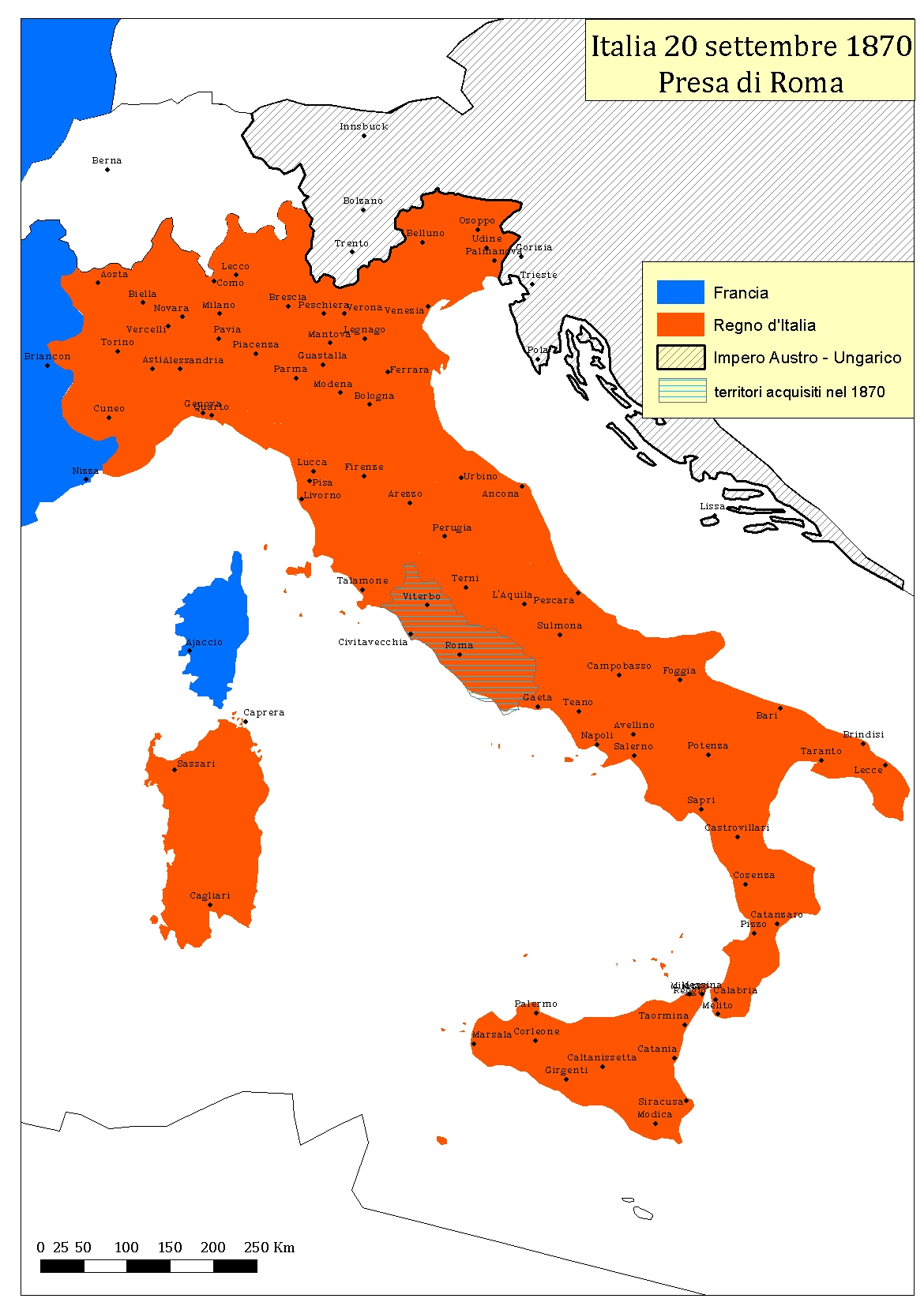

Il 17 marzo del 1861 è stato proclamato il Regno d'Italia.

Come vedi nell'Italia centrale c'è ancora lo Stato della Chiesa; si tratta di uno Stato governato dal Papa che esercita dunque sia il potere spirituale (Capo della Chiesa) che il potere temporale (Capo politico di uno Stato).

|

| Roma, XX settembre 1870. Porta Pia e la Breccia aperta dall'artiglieria Italiana. |

Riassumendo molto, con questa legge lo Stato Italiano

garantiva al Papa

- il diritto di avere al proprio servizio guardie armate a difesa dei palazzi vaticani, Laterano, e Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo.

- Tali immobili erano sottoposti a regime di extraterritorialità che li esentava dalle leggi italiane

- Garantiva un introito annuo di 3 225 000 lire (pari a circa 14,5 milioni di euro) per il mantenimento del pontefice e della curia.

- Veniva riconosciuta libertà di svolgere la funzione religiosa.

La reazione del Papa.

- non riconobbe la legge

- si dichiarò prigioniero politico

- emanò l'enciclica "Ubi nos", con la quale veniva ribadito che il potere spirituale non poteva essere considerato disgiuntamente da quello temporale.

Ritorniamo al 1929 e ai Patti Lateranensi da cui eravamo partiti.

Con i Patti Lateranensi Mussolini riconobbe il Vaticano come stato indipendente, pagò un'indennità

per i beni confiscati dopo l'Unità, riconobbe la validità civile del matrimonio religioso e s'impegnò a

impartire l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Con questa mossa il fascismo

ottenne l'appoggio della Chiesa e si avvicinò anche alle grandi masse cattoliche.

|

| Il momento della firma del trattato |

|

| Immagine commemorativa. Da sinistra verso destra, Vittorio Emanuele III di Savoia, Papa Pio XI e Benito Mussolini. |

Lo stato totalitario

È il termine più usato dagli storici per definire un tipo di regime politico, affermatosi nel XX secolo al quale possono essere ricondotti il nazismo, il fascismo e il comunismo di tipo sovietico. Il regime totalitario è caratterizzato soprattutto dal tentativo di imporre al popolo l'assimilazione di un'ideologia (cioè di una visione del mondo).

In un regime totalitario lo stato controlla quasi ogni aspetto della vita di un individuo, attraverso il massiccio uso della propaganda, che cerca di plagiare le menti di tutti i cittadini. Un ruolo fondamentale in tal senso è svolto dalla scuola e dai mass media (in questo periodo cinema e radio).

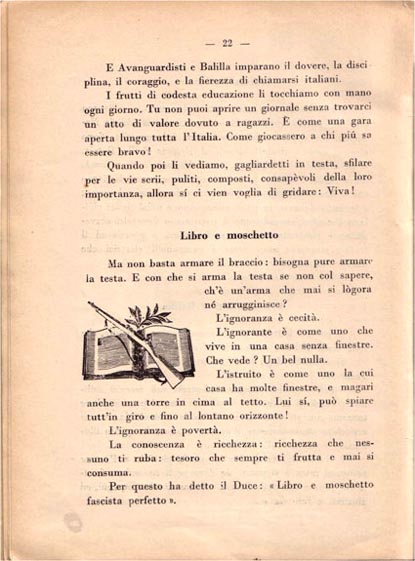

Nel caso del fascismo particolare cura fu posta nell'educazione della gioventù ai valori del fascismo (disprezzo della democrazia, culto della forza, fede nel duce Mussolini).

|

| Uno dei motti pensati per la gioventù fascista |

|

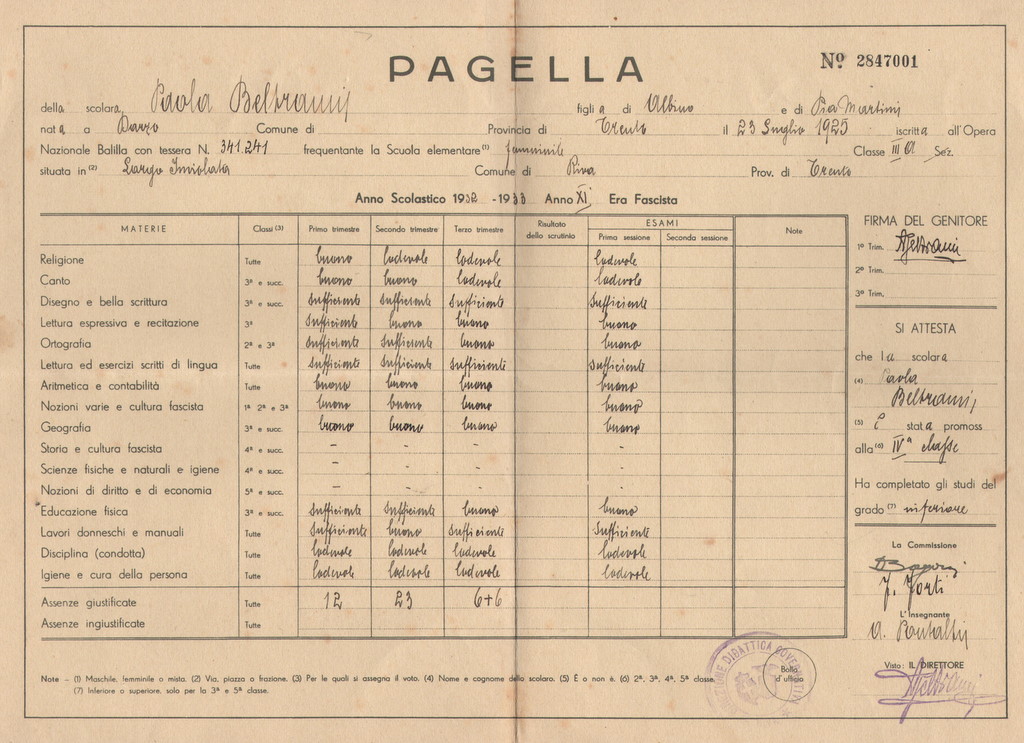

| Una pagella della scuola fascista |

I ragazzi vennero inseriti nelle organizzazioni di partito fin da bambini (Opera nazionale dei Balilla), coinvolti in parate e attività di addestramento militare; l'iscrizione al partito fascista divenne indispensabile per accedere agli impieghi statali. Gli antifascisti, perseguitati e ridotti al silenzio, passarono anni in carcere, come Antonio Gramsci (che fu liberato solo alcuni giorni prima della morte), o furono costretti a fuggire all'estero.